摘要:小米的新营销方式是建立在我们对品牌和商业模式的理解基础上的。

话题与活动,互动是手段不是目的

用户的参与感通过什么形式产生?小米的方法通常是两种,话题和活动。话题营销和活动营销本身并不是新东西,很多企业都尝试借此跟用户互动,但参与感是不是就只是互动呢?我们说几个案例来看看。

比如“150克青春”,这个话题是我们在去年的时候一个产品叫小米手机青春版,在微博上做了线上的首发,因为那个时候我们的手机的重量是150克。

在产品发布前大概1个半月,我们就在微博预热了一系列的插画,这些插画描绘的是当初我们在读大学时候的一些经典的场景。我们没有说发售什么,只是放出了“150克青春”主题,一直持续发酵到了产品的微博首发。

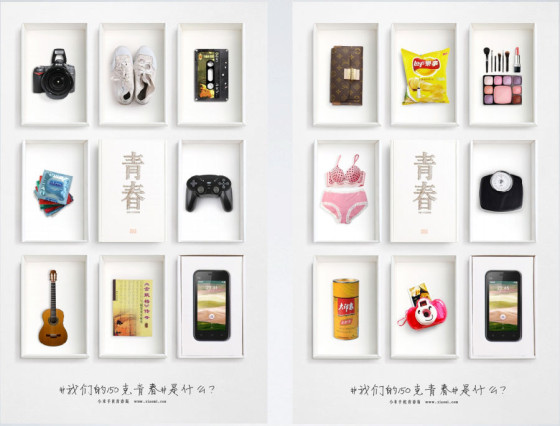

那个时候还有一些海报,海报里的元素非常多,有男生感兴趣的游戏机、照相机,臭球鞋,还有女生感兴趣的化妆品,体重计,甚至还有大印象减肥茶……总之是能够让人一眼就看到青春的感觉。这是我们的包装盒,整体是走青春、文艺的调调。

当时我们小米公司的7位合伙人,还默默地向《那些年》这部电影致敬了一把,制作了一张应景的海报,我们后来还到一所大学的宿舍里面,拍了一个恶搞的视频,非常有代入感,对于每一个上过大学,和正在上大学的年轻人来讲,那种亲切也非常强烈。

结果算是对这些用心的褒奖。在小米手机青春版发布会当天,微博转发创下了去年微博最高的微博转发数,有200多万转发,100多万的评论。这个互动纪录直到去年年底才被我们自己的另一个微博活动打破。

其实我们每次做发布会做宣传的时候没有明星,也没有名模,也没有美女,我们只有我们自己的产品,只有我们自己的用户,也包括我们这群屌丝创业者,这是我们小米做事的特点。所以大家看,互动只是手段,借助这些设计,我们非常认真的让用户找到了属于他们自己的参与感。

我在上一篇笔记中提到过,小米特别注重场景化的设计,注重所有的设计从开始就考虑用户的参与感。有没有这样的思维,与用户互动的效率和深度截然不同。

很多企业以为小米的微博转发多就是因为搞抽奖,但是后来很多企业能够拿出比小米贵的多的产品做抽奖,转发效果却差小米一个数量级,在我看来,核心原因就是他们不懂的营造用户的参与感,把互动这个手段当成了目的,最后事倍功半。

本质上看,这事关对互联网产品、互联网人群的话语体系和心理需求、互联网传播特性等的理解深度。

我们的核心诉求是想讲述小米手机的产品品质,讲述小米的做事态度。但是互联网上大家天生地都反对高大全,因此我们需要“四两拨千斤”用一种更娱乐化的方式来讲述你的产品。

时代变了。以前所有的营销大多是一种强制性地教育式地营销,是一种单向通道,即我要给你改变观念,去洗脑,但是今天需要的是体验式地营销,用户都应该有很亲切地形象走进你,让他感到原来你的产品有如此品质,你是这样做事的态度。

论这样的营销方式,今天能看到在微博上有很多很优秀的同行,比小米做得更好,比如杜蕾斯那经典的一句:“薄,迟早是要出事的。”这是堪称教科书级的典范。

话题之外我们需要活动来强化参与感,我举几个不同平台的例子。

2011年8月,我们在微博上做了第一个活动,是“我是手机控”,那个活动在很短的瞬间就有100万用户参与了,没有花一分钱,它的活动的本质是什么呢?大家来炫耀我至今玩过哪些手机,以及检视自己的成长经历。

这并非人性的弱点,相反是人自我认知、自我表达的最基本需求之一。炫耀与存在感,这是后工业时代和数字时代交融期,在互联网上最显性的群体意识特征。

大家会看到很多活动在网上做得很好的互动活动大体都同理。比如百度魔图这项产品,它能告诉用户自拍照跟哪个明星最像,让用户把自己的脸和明星放在一起,参与感非常强,满足用户的炫耀需求和存在感,做得就很成功。

再一个是小米社区的“智勇大冲关”活动,参与的人次是1800万人次,有100万人参与了,它的活动形式大家比拼谁更了解小米手机的一些参数,优胜者可以获得小米社区的勋章、积分等奖励。在论坛里面用户最在乎的是荣誉和成就,炫耀感从游戏到生活中人们都爱。

微信上我们在今年4月9日米粉节发布会当天,做了一个活动叫“大家看发布会直播”的抢答活动,那个活动形式很简单,但是非常切中要害,那个时候两个小时内就有280万的消息互动量,单纯通过那一个活动,当天增加了18万的微信粉丝。

我们的红米手机和QQ空间的联合发布活动。我们把发布也做成了一个互动的活动,我先期设置了让大家猜测发布产品是什么的活动,有650万人参与了。最终我们宣布产品后,有750万用户预约,首批10万台红米手机90秒内就卖完。