摘要:"12板规则"将乒乓球变成心理战,逼运动员快准狠却催生"慢神"战术。桥本帆的搓球证明耐心比技术更重要,但比赛沦为折磨游戏,球迷热情恐被消磨。这究竟是激发天赋还是纯粹熬人?下一场谁先崩溃谁就输。

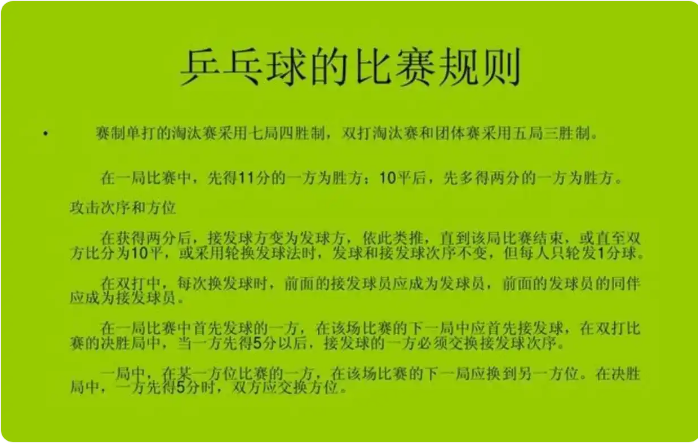

你说这事真就这么过去了?郭焱直播间那段话我第一次听到都愣了,一直在想:真的假的?这个玩法,听着挺荒诞的,但又莫名觉得挺合理。反正我这边看完直播都在想,这帮运动员心里都带个压力锅,任何一个球都得在12板内解决,否则就得重发球或者送一分。你说这一局下来,别说打的技术有多高水准,光是心理压力就得翻倍增长。

我再补充一句,你看对战的两人,陈幸同对韩莹,比赛中突然就触发这个“12板规则”。以往谁都是拼每个球拼尽全力,谁赢谁输,结果现在变成:你打得慢了点,或者那球没打死,就会加大压力,结果两边都得盯着那12板的数字盯半天。背后那套想法其实挺奇怪的:变相用时间、用板数给运动员制造压力,让他们每一球都得快准狠,不能失误。这是不是变相的“逼亚军成为冠军”?你说这不把运动员逼得焦头烂额吗?

我觉得近年来乒乓运动水平越来越高,可你又发现这些新玩法、奇招倒是多了。其实本质上也是想让比赛更激烈、更有悬念吧。只是,这种在比赛中突然加上个“时间/板数限制”,一不小心就变成了“谁能忍受折磨”的战争。那些年轻小将,遇到这种情况,是不是要学会彻底放慢节奏,养成搓球、磨球的习惯?我记得桥本帆那场打得,真是“奶香十足”,慢悠悠但极具威胁,谁能想到简单的搓球能这么厉害。

而且我总觉得,这个“12板规则”有点变相“压榨运动员体能”的嫌疑。你硬是要在一局时间未过、比分未到的情况下,追求极限的打死对方,难不成还要顶着大太阳赛前排练,或是练到膝盖都颤?毕竟,乒乓球前面强调的是速度、反应,但这样的玩法仿佛把比赛的节奏压到了极致。你会发现,特别像桥本那种攻削转换能力远超韩莹的小将,要在这规则下作战,压力大了不止一点点。

更关键的是,这种玩法其实也给“新一代打法”提供了个思路。遇到削球别乱了套,慢慢搓、别失误,说起来容易,做起来难。尤其面对那种攻强削弱的高手,像韩莹和桥本帆,后者还能靠搓球延长战线,把对手耗死。可问题是,谁能一直做到那样?除了技战术上的优势,心理调整和耐心才是真正的核心。这或许才是未来乒乓打法的一个新趋势——磨、磨、再磨,看到对手崩溃。

不过你说这比赛要是真全都按这种“12板决胜”的节奏走,那还怎么玩?谁还敢大开大合、全线压制?可能只剩那种极限耐心的“慢神”能存活。但现实呢?比赛什么时候变得那么“折磨人”?莎莎打桥本帆的时候我都觉得,她那奶香节奏其实就是带着“高手慢慢磨”才能赢的局。可问题是,从比赛节奏到心态调节,这都是肉眼可见的变化。

我倒觉得,如此操作,粉丝真不翻车?你想象一下现场,比赛时间一点点被耗掉,球迷还能保持兴奋吗?还是说,大家都变成了“抢时间、拼极限”的那帮人,谁都不敢轻易失误。这个规则一方面可能减少运动员的疲劳,但另一方面也让比赛变得更“折磨”——比赛变成一种“心理战”。你总觉得,这样的比赛显得不是科技或技术的问题,而是整个赛事的“折磨度”升级了。

至于年轻小将们,是不是要赶紧学会放慢速度,掌握这套路?我看,真不是每个人都能适应得了。有人会说,现在比的不仅是技术,更是心理素质。其实我倒觉得,比赛还得告诉他们:别把自己逼太死。到能静得住、打得精彩的,反而不在于极限,而在于自控。

这事真就这么过去了?还不是“谁能坚持到最后”。你说,这规则设立的初衷是不是“逼出天赋”,又或者纯粹为了看谁熬得住折磨?反正我看着,下一场比赛谁先“折腾不过去”,那就算完蛋。最后还会有谁买账?还是说,真正能把握住这套路的人,才是真正的赢家?这比赛,真得考验的不单是球技,还有一份心里坚韧。

1